Die Selbsthilfe und das Ehrenamt

„Willkommen im Park der Missverständnisse“

„Jetzt helfe ich mir selbst“, lautet eine Buchreihe, die bei Autopannen Anleitungen zur Selbsthilfe bietet – mit Schraubendreher und Zange. In unserer Gesellschaft ist der erste Gedanke schnell bei do-it-your-self angesiedelt, wenn von Selbsthilfe die Rede ist. Renoviert in der Nachbarschaft jemand seine Wohnung selber, darf er mit Anerkennung und Lob rechnen. Organisieren sich Eltern von Kleinstkindern mit dem Ziel, regelmäßige kurze Auszeiten für Arztbesuche oder dringende Einkäufe zu ermöglichen, dann scheitert die Selbsthilfe allzu oft schon an den unsäglichen eng ausgelegten Regelwerken des Gesetzgebers.

Wenn die seit einigen Jahren erhobenen Studien (Hamburg, Hannover, Heidelberg, Freiburg) auch nur im Ansatz ernst genommen werden, dann bleibt als Essenz:: Selbsthilfe ist für Patienten im sozialmedizinischen Sinne ein komplettes Erfolgsergebnis. Im Vergleich zu chronisch Erkrankten, die keiner SHG angehören, stellt sich nicht nur das Allgemeinbefinden als erheblich ausgeglichener dar, auch die Therapie-Verläufe sind effektiver.

Die soziale Verbindung zu einer Gruppe stabilisiert messbar. Dass sich daraus auch Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem ableiten lassen, liegt auf der Hand.

Doch schon, wenn der chronisch erkrankte Mensch erkennt, dass ihm der Austausch sehr gut tun könnte, beginnt das Katz- und Maus-Spiel mit dem Finden gleichfalls Betroffener, gepaart mit dem geeigneten Treffpunkt. Darüber entscheidet besonders die Lage des Wohnortes. Die Reaktion des Bürgermeisters einer Kleinstadt, befragt, ob er bei der Vermittlung eines geeigneten Raumes helfen könnte, antwortete dieser: „Was habe ich damit zu tun? Zum Kaffeetrinken gibt es hier genug Restaurants!“

Möchte die Selbsthilfegruppe fachliche Beratung zum konkreten Krankheitsbild, tut sich wieder das Stadt-Land-Gefälle auf. Je geringer die Einwohnerdichte, umso geringer die Chance, geeignete Fachkräfte in der Nähe zu finden. Leider ist auch die Ablehnung mancher Fachkräfte noch immer zu stark ausgeprägt. Hierzu ein wörtliches Zitat gegenüber einem Patienten: „Kommen Sie mir nicht mit Selbsthilfegruppe, dann können Sie sich gleich einen anderen Arzt suchen!“

Diejenigen, die oft mit großem persönlichen Einsatz Selbsthilfearbeit im Ehrenamt leisten, werden zwar mit Sonntagsreden „belohnt“, erfahren aber in der praktischen Umsetzung wenig oder keine erkennbare Förderung - dabei geht es hier gar nicht um Entlohnung, sondern um eine praxisnahe Ausstattung. Und schon fließen erste persönliche Mittel ins Ehrenamt. Bei der Frage nach einer Anschub-Förderung kommen durchaus Ansagen wie „Die meisten Gruppen lösen sich ohnehin nach nicht mal einem halben Jahr auf. Melden Sie sie sich doch im nächsten Jahr noch einmal!“

Bis hierher ist es eine große Hilfe, wenn Profis wie eine „Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe“ (KISS) oder ähnlich bereit stehen und schon beim Start über die ersten Hürden helfen. Leider gilt auch hier: Je weiter entfernt von einer Großstadt, umso geringer die Chance für diese praktische Starthilfe.

Die Leitung einer Selbsthilfegruppe, ob im Team oder als Einzelkämpferin, tangieren so viele amtliche Regelwerke, die sich für die allermeisten Einsteiger von Mal zu Mal als neue Überraschungen erweisen. Das beginnt bei der Nutzung von Räumlichkeiten (Hausrecht, Haftung, Kostenbeteiligung), setzt sich fort über den Datenschutz bis zur Mittelbeschaffung (mangelhafte und sogar falsche Auskünfte der zur Förderung verpflichteter Adressen, Umfang der Abrechnungen, Finanzamt, Ordnungsbehörden) und kann seinen Höhepunkt bei den Fragen der Haftpflicht schon für die A- und Abreise der Gruppenteilnehmenden finden… Dass bei alledem die Öffentlichkeitsarbeit und die Gestaltung der Gruppentreffen einen ganz eigenen vor- und nachbereitenden Einsatz erfordern, wird auch hier als selbstverständlich stillschweigend vorausgesetzt. Der Zeitaufwand für die Arbeit der SHG wird viel zu oft unterschätzt. Belastungen müssen nicht unbedingt eine Überforderung bedeuten, doch es sind Mehraufgaben und zusätzliche Einsätze. Selbst die Ein- oder Anbindung in/an einen größeren Verband bedeutet für die Gruppenleitenden keine wirkliche Entlastung, sondern im günstigen Fall eine verbesserte Informationsbreite und -fülle. Auch das Nachfolgeproblem ist ein viel zu oft nicht lösbares Thema. Die Autorin konnte innerhalb kurzer Zeit mehrere Gruppen begleiten und beobachten, die sich infolge von Wohnortwechsel, schwerer Erkrankung, Unfall mit Langzeitwirkung und auch zweimal Tod auflösen mussten.

Die auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen geltenden Regelwerke zum Datenschutz führen zu seltsamen Blüten. Bei der „Verwaltung“ einer Selbsthilfegruppe kann die Grenze zur Groteske schon überschritten werden. SHG-Arbeit ist ein Bereich zwischen Privat und Geschäftlich. Sie erfordert Spontanität und Diskretion – und kollidiert immer wieder mit dem Datenschutz. So gibt es auf einmal die Forderung des Amtes YZ, dass für die Abrechnung einer Maßnahme die Liste der Teilnehmenden beizufügen ist…

Zu den immer wieder überraschenden Hürden gesellen sich nicht nachvollziehbare Förder-Ablehnungen, z.B. für notwendige Fahrten in der „Fläche“ - zu Kurzzeittreffen von Gruppenleitenden, Klinikbesuchen, Behördenkontakten. Auch hier wird deutlich, dass die Richtlinien von der City her gedacht und entwickelt wurden. „Flaches Land“ und mangelhafte Infrastrukturen kommen in dem Denken gar nicht erst vor. Einen ganz besonderen Geschmack hinterlässt die Entdeckung, dass man die Arbeit der SHG zu gerne stärker kontrollieren möchte. Geldzuweisungen erhalten nur SHG, die als juristisch gesichert anzusehen sind (z.B. als Verein). Es drohen Konflikte, wenn die Erfordernisse des Krankheitsbildes nur schwer oder gar nicht mit den Förderrichtlinien in Einklang zu bringen sind. Das entscheiden Sachbearbeiter:innen am grünen Tisch - ohne Rücksprache!

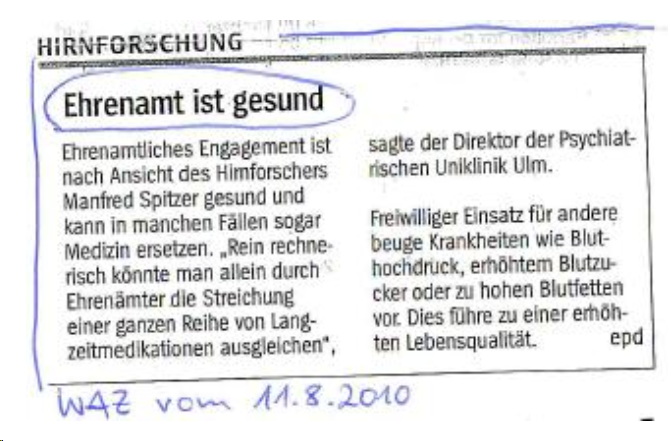

SHG und Ehrenamt sind mit Blick auf Aufwand und Einsatz kein Selbstzweck, sondern dienen der Allgemeinheit und nehmen den Ämtern und Institutionen Lasten ab. Es gibt Mediziner:innen, die diesen Umstand sogar für ihren Praxis-Alltag beschreiben. Sinngemäß wird dazu geäußert „Ich kann eine:n Patientin:en erkennen, der/die bereits eine Weile in einer SHG eingebunden ist. Ich treffe in dieser Person auf eine gute Mitarbeit in der Therapie, die Informationsaufnahme stellt sich leichter dar.“ Umgekehrt formulieren es auch Patienten aus ihrer Sicht. Original-Zitat: „Mir hat diese SHG das Leben gerettet; ich konnte mit dem, was mir mein Arzt sagte, viel besser umgehen, weil Ihr mir geholfen habt, das alles zu verstehen!“

Wer nach langjähriger SHG-Erfahrung ergründen will, woher die Sonntagsredner und Ämter wie die/der „Patientenbeauftragte bei der Bundesregierung“ ihre Weisheit nehmen, wenn es um Selbsthilfe geht, sieht sich vor ein Geheimnis gestellt. Die ausgerechnet mit diesen Ämtern betrauten Personen meiden erkennbar die Basis und lassen sich von Dachorganisationen Pauschal-Anschauungen vermitteln. Ein Selbsthilfeverband bemühte sich innerhalb von drei Jahren vier Mal um eine solche Begegnung im größeren Kreis, mit dem Ziel, die Erfahrungen des SHG-Verbandes vorzutragen und in einen Austausch zu treten. Drei Mal wurde ein Termin zugesagt - und kurzfristig abgesagt. Beim vierten Versuch kam die Rückmeldung, dass gern zwei Vertreter zu einem Gespräch in die Hauptstadt kommen können. Auf dieses Angebot ist der Verband nicht eingegangen. Zwei Vertreter:innen können nicht für 68 Gruppenleitende und ca. 1200 Gruppenmitglieder sprechen.

Oder: Eine Landesbehörde wird gebeten, eine Fachkraft zu entsenden, die zu einem speziellen Thema fachlich verlässliche Informationen vortragen kann, und dann heißt es, dass der Aufwand für eine kleine einzelne Gruppe sich nicht lohnt, ob man sich da nicht mit anderen zusammentun könnte… Selbsthilfe stellt sich wohl in den Köpfen dieser Entscheider als Massenereignis und verbunden in einem engen Betreuungsnetz dar?

Woran erkennen die ehrenamtlich tätigen Selbsthilfe-Akteure,

dass ihre Arbeit wirklich ernst genommen und gefördert wird?

Allein eine Institution wie eine qualifizierte KISS, die als Fachberatung und Begleitung zur Verfügung steht, ist mit den hilfreichen Rückkopplungen, den Informationen für jede SHG eine absolut unverzichtbare Stütze. Gruppen, die in ihrer Umgebung keine solche Institution vorfinden, beschreiben deutlich das zusätzliche Defizit. KISS gehört dennoch zum Binnenkreis der SHG-Arbeit – und verdiente eine eigene nachvollziehbare Wertschätzung.

Laut einer Studie erreichen die Angebote der Selbsthilfe je nach Krankheitsbild maximal vier Prozent der Betroffenen. Allein bei einer Verdoppelung der Interessierten geriete das jetzt praktizierte System aus den Fugen – sogar finanziell. UND DANN? - Aber ist das der Grund für die absurde Alibi-Förderung seitens der verantwortlichen Stellen im Land?

Christel Prüßner, Dersenow, (Leitung einer Krebs-SHG plus weitere ehrenamtliche Aufgaben)

(bereits 2021 veröffentlich)